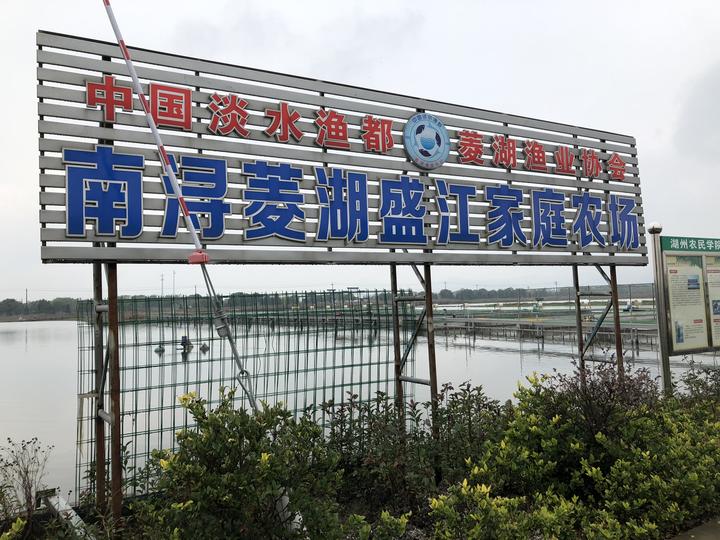

2014年,养殖面积已经扩展到300多亩的盛素红一家成立了盛江家庭农场,主要养殖鲈鱼等特种水产。那几年,浙江大力实施万家新型农业经营主体提升工程,对于养鱼人来说,需要掌握的技能也在不断增加。如何用配合饲料替代冰鲜鱼,鱼生病了怎么应对,如何做到生态养殖不给环境添负担……盛素红对新技术、新产品充满了求知欲,她用两年半时间完成了广播电视大学畜牧兽医专业的学习,并将所学知识运用到鱼塘的经营管理中。近年来,随着“五水共治”的深入推进,“两山”理念的深入践行,南浔区加快了传统渔业养殖产业转型升级的步伐。“跑道养鱼”循环水养殖技术模式就是其中的一种创新尝试,盛素红是湖州市“第一个吃螃蟹”的人。当她2015年在网上看到这种模式后,主动和南浔区农林局水产站联系,一起前往萧山考察。2016年,池塘循环水养殖系统在盛江家庭农场“安家落户”。

记者在现场看到,鱼塘中间建有16条养鱼“跑道”,“跑道”一侧是推水增氧装置,推动着鱼塘水24小时循环流动,让鱼儿能在水流推力下摆尾,像是在“跑步健身”;而另一侧则是吸污器,左右移动吸取鱼类的排泄物和池底的残存饲料,让水体保持清洁。“以前养鱼,谁会想到尾水处理呢?”盛素红说,“跑道养鱼”技术应用以来,她的鱼塘水质污染问题得到了有效解决,不仅环保、便捷,还降低了人工的劳动强度、减少了鱼的发病率。“价格虽比市场价高4元每斤左右,但还是供不应求呢!”新技术的应用让盛素红尝到了甜头。告别了传统落后的渔业生产方式,盛素红率先走上了生态养鱼的转型发展之路。

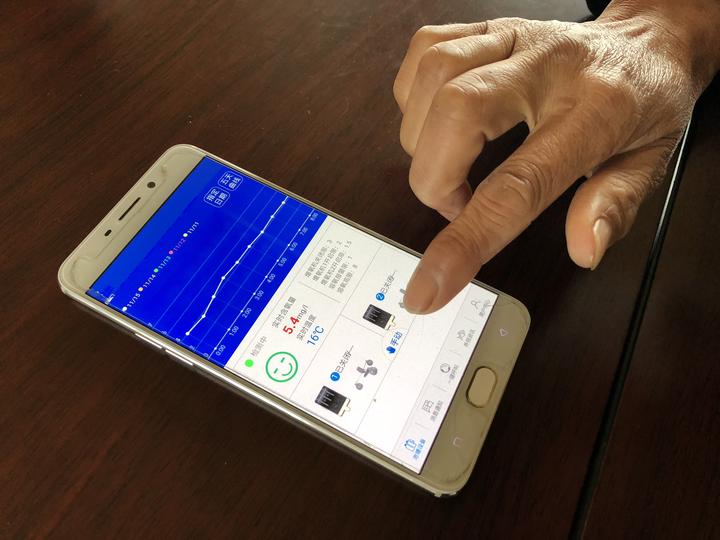

如今,盛素红再也不用早起,也不用晚上从温暖的被窝里爬起来去鱼塘边照料,只要打开手机APP,就能查看水温、pH值、含氧量等情况,还能随时在手机上自动开关增氧泵。如果遇上问题,还能请浙江省淡水水产研究所的专家和浙江大学的教授前来进行技术指导。

截至目前,湖州已建设池塘循环水养殖“跑道” 300多条,数量位居全省第二。其中90%的“跑道”都分布在南浔区,该区计划在2020年建成万亩“跑道”养鱼示范区。今年年初,湖州市政府还制定出台了《湖州市现代渔业绿色发展“2222”行动计划》,将渔业作为乡村振兴的“产业一号工程”。“这让我们养鱼人更有信心了。”盛素红满怀期望地说。